算法迷局 當代西方數字民主的信息處理困境與導向異化

當代西方社會在技術樂觀主義的推動下,將數字技術廣泛引入政治領域,催生了以網絡參與、電子投票、數據決策為特征的數字民主實踐。這種實踐在信息處理層面正面臨深刻的導向問題,其民主理想與數字現實之間的裂痕日益顯現。

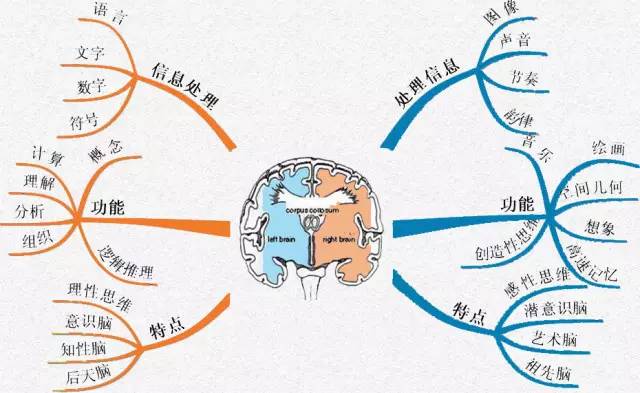

信息處理效率與民主審議深度的矛盾成為結構性難題。數字平臺通過算法實現海量信息的快速篩選、分類與推送,表面上提升了公民獲取政治信息的效率。但這種效率導向的處理模式,往往以犧牲信息的復雜性、多元性和語境性為代價。算法傾向于推薦符合用戶已有偏好的內容,形成信息繭房,反而削弱了民主政治所必需的跨群體對話與理性審議。劍橋分析公司操縱選民數據的丑聞,正是這種效率至上邏輯的惡果。

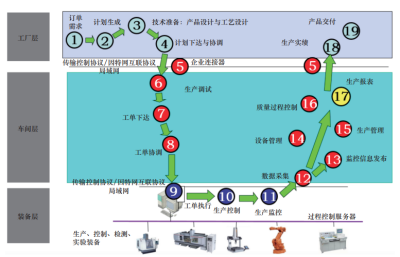

數據權力集中導致民主參與的形式化。西方數字民主的實踐,很大程度上依賴于少數科技巨頭提供的平臺與基礎設施。這些公司掌握著核心的數據處理能力和算法規則制定權,實質上成為數字公共領域的新權力中心。公民的線上政治參與行為,從點擊、點贊到評論,都被轉化為可量化、可分析的數據流,服務于平臺的商業邏輯或特定政治議程。這種處理機制下,民主參與容易被簡化為數據點的收集與響應,其內涵的批判性、協商性與賦權性被掏空。社交媒體上的政治營銷與情緒化傳播,往往壓過了實質性的政策討論。

信息處理的透明性缺失侵蝕民主問責根基。西方數字民主所依賴的算法系統,常以技術復雜性或商業機密為由,其處理信息的內部邏輯(如內容排序、虛假信息識別、賬號封禁標準)對外界而言是不透明的黑箱。這不僅使公民難以理解自身接觸的政治信息環境如何被塑造,也使得平臺企業能在缺乏有效公眾監督的情況下,行使事實上的內容治理權。當信息過濾、排序和分發的權力集中于不透明的私人算法時,傳統的民主問責鏈條——從公民到代表再到公共機構——出現了斷裂,催生了新的、難以追責的權力形態。

技術中立的迷思掩蓋了信息處理的價值負載。西方數字民主話語常將技術工具描繪為價值中立的賦能者。從數據采集的類別設定、算法模型的訓練數據選擇,到最終輸出結果的呈現方式,信息處理的每一個環節都嵌入了設計者的價值判斷與政治假設(例如,何為“相關性”,如何定義“有害內容”)。這些通常反映硅谷精英世界觀的技術選擇,正無形中塑造著數字時代的政治議程與公民偏好,以一種非政治的外觀推行著特定的政治導向,這可能與本地多元的民主價值產生沖突。

當代西方數字民主在信息處理層面,面臨著效率壓倒審議、權力趨于集中、黑箱阻隔問責、技術偽裝中立等核心導向問題。這些問題的本質,是資本邏輯與技術治理邏輯對民主邏輯的殖民。要超越這一困境,或許需要重新思考數字技術的設計哲學,將其從追求控制與優化的工具,轉變為支持多元、透明、平等對話的民主基礎設施,讓信息處理的過程重新嵌入公開審議與民主監督的框架之中。否則,數字民主的承諾,恐將在算法的精密運轉中悄然落空。

如若轉載,請注明出處:http://www.sandukongjian.cn/product/83.html

更新時間:2026-02-09 13:38:35